- Zivilrecht

- Allgemeiner Teil des BGB

- Anfechtung

Anfechtung, §§ 142 ff. BGB

Was versteht man unter der Anfechtung?

Nicht jedes geschlossene Rechtsgeschäft soll nach den Willen der Beteiligten Bestand haben. Wenn ein Geschäft mit bestimmten Mängeln behaftet ist, gibt es die Möglichkeit der Anfechtung nach den §§ 142 ff. BGB. Doch was bedeutet das genau?

Die Anfechtung ist ein Gestaltungsrecht, das es ermöglicht, die Rechtsfolgen eines Geschäfts einseitig zu beseitigen. Das bedeutet, dass eine Person durch eine Anfechtungserklärung die Nichtigkeit des Geschäfts herbeiführt. Dabei ist die Anfechtung an bestimmte Voraussetzungen gebunden, denn nicht jede Unzufriedenheit mit einem Vertrag berechtigt zur Anfechtung. Vielmehr geht es darum, dass das Geschäft von Anfang an mit einem Fehler behaftet war, etwa weil sich jemand geirrt oder getäuscht wurde.

Ein Beispiel: Stell dir vor, jemand kauft ein Gemälde in dem Glauben, es handele sich um ein Original, doch später stellt sich heraus, dass es nur eine Kopie ist. Weil dieser Irrtum rechtlich relevant ist, könnte der Käufer das Geschäft anfechten und es rückwirkend für nichtig erklären.

Kurz gesagt: Die Anfechtung erlaubt es, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft nachträglich zu beseitigen.

Anfechtung, §§ 142 ff. BGB: Gestaltungsrecht zur einseitigen Beseitigung von Rechtsfolgen, indem durch Erklärung die Nichtigkeit eines mit bestimmten Mängeln behafteten Geschäfts herbeigeführt wird

Unter welchen Voraussetzungen ist die Anfechtung wirksam?

Damit eine Anfechtung wirksam ist, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Erstens braucht es eine Anfechtungserklärung gemäß § 143 Abs. 1 BGB. Das bedeutet, dass die Anfechtung gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner erklärt werden muss, in der Regel ist das der Vertragspartner. Wichtig ist dabei, dass keine bestimmte Formulierung erforderlich ist. Es reicht, wenn sich aus der Erklärung ergibt, dass die Willenserklärung wegen eines Willensmangels von Anfang an beseitigt werden soll. Ein Beispiel: Wenn du sagst „Das habe ich so nicht gewollt, ich will das rückgängig machen“, kann das als Anfechtungserklärung verstanden werden, auch ohne das Wort „anfechten“ zu benutzen.

Zweitens ist ein Anfechtungsgrund erforderlich. Die Anfechtungsgründe finden sich in den §§ 119, 120 und 123 BGB. Dazu zählen Irrtümer nach §§ 119, 120 BGB, das heißt, wenn jemand sich über den Inhalt seiner Erklärung täuscht, bei der Erklärungshandlung einen Fehler macht oder eine falsche Vorstellung über eine wesentliche Eigenschaft der Sache hat. Ebenso anfechtbar ist eine Willenserklärung, die durch arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung gemäß § 123 BGB herbeigeführt wurde. Entscheidend ist, dass der Irrtum oder die Täuschung kausal für die Abgabe der Willenserklärung war, also ohne diesen Irrtum oder diese Drohung die Erklärung nicht abgegeben worden wäre.

Drittens muss die Anfechtung innerhalb der richtigen Frist erfolgen. Hier kommt es darauf an, welcher Anfechtungsgrund vorliegt. Bei Irrtümern nach §§ 119, 120 BGB gilt die Regel des § 121 Abs. 1 S. 1 BGB, wonach die Anfechtung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, erfolgen muss. Hat jemand hingegen aufgrund arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung gehandelt, gilt gemäß § 124 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 BGB eine großzügigere Frist von einem Jahr ab Kenntnis des Anfechtungsgrundes, weil der Anfechtungsgegner weniger schutzwürdig ist, da er ja für den Anfechtungsgrund verantwortlich ist.

Besonders wichtig ist, immer alle möglichen Anfechtungsgründe zu prüfen, denn das kann Auswirkungen auf die Anfechtungsfrist haben. Ein Beispiel: Wenn du einen Vertrag über ein Auto abschließt, weil du fälschlicherweise glaubst, es habe einen neuen Motor (Eigenschaftsirrtum nach § 119 BGB), dann müsstest du unverzüglich anfechten. Hat der Verkäufer dich aber über den Motor bewusst getäuscht, könntest du dich zusätzlich auch auf arglistige Täuschung nach § 123 BGB berufen – und hättest dann ein Jahr Zeit für die Anfechtung.

Die drei Voraussetzungen einer wirksamen Anfechtung sind also Erklärung, Grund und Frist.

Voraussetzungen wirksamer Anfechtung

- Anfechtungserklärung, § 143 I BGB: Ggü. Anfechtungsgegner, d.h. regelmäßig Vertragspartner; laiengünstig auszulegen (Formulierung „anfechten“ muss nicht fallen; Willenserklärung soll wegen Willensmangels von Anfang an beseitigt werden)

- Anfechtungsgrund, §§ 119, 120, 123 BGB: Inkl. Kausalität für die Abgabe der angefochtenen Willenserklärung

- Irrtümer, §§ 119, 120 BGB

- Arglistige Täuschung und widerrechtliche Drohung, § 123 BGB

- Anfechtungsfrist: Abhängig vom Anfechtungsgrund

- Bei Anfechtungsgründen Irrtümer, §§ 119, 120 BGB

- Unverzüglich, § 121 I 1 BGB: Ohne schuldhaftes Zögern (Legaldefinition)

- Bei Anfechtungsgründen arglistige Täuschung, § 123 I Alt. 1 BGB und widerrechtliche Drohung, § 123 I Alt. 2 BGB

- Ein Jahr ab Kenntnis des Anfechtungsgrundes, § 124 I, II 1 BGB

- Daher immer alle in Betracht kommenden Anfechtungsgründe prüfen: z.B. bei Eigenschaftsirrtum, der durch arglistige Täuschung hervorgerufen wird, kürzere Anfechtungsfrist, als wenn auch wegen der arglistigen Täuschung angefochten wird

-

-Lerne Jura kompakt, verlinkt und interaktiv

Welche Rechtsfolgen hat eine wirksame Anfechtung?

Die wichtigste Rechtsfolge einer erfolgreichen Anfechtung ist, dass die angefochtene Willenserklärung gemäß § 142 Abs. 1 BGB als von Anfang an nichtig gilt. Das bedeutet, dass der Vertrag so behandelt wird, als hätte er nie existiert. Man spricht von einer Rückwirkung ex tunc. Dadurch fallen alle darauf basierenden Rechte und Pflichten nachträglich von Anfang an weg.

Falls bereits Leistungen ausgetauscht wurden, stellt sich die Frage, was mit diesen geschieht. Der Vertrag als Rechtsgrund für diese Leistungen ist entfallen. Deshalb greift das Bereicherungsrecht der §§ 812 ff. BGB. Danach müssen die Vertragspartner das bereits Geleistete zurückgewähren. Hast du also den Kaufpreis schon bezahlt, kannst du diesen nach den bereicherungsrechtlichen Vorschriften zurückfordern, zum Beispiel aufgrund der allgemeinen Leistungskondiktion gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB.

Beim Anfechtungsgegner kann nach einer Anfechtung gemäß § 122 BGB ein Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens entstehen. Dieser Schadensersatzanspruch schützt denjenigen, der auf die Gültigkeit der Willenserklärung vertraut hat. Wenn also der Verkäufer darauf vertraut hat, dass der Kaufvertrag wirksam ist, und deshalb möglicherweise andere Kaufinteressenten abgelehnt hat, kann er unter Umständen einen Ersatz für den entgangenen Gewinn verlangen. Mehr dazu am Ende dieser Einheit.

Eine wirksame Anfechtung macht die Willenserklärung also rückwirkend nichtig. Sie kann eine Rückabwicklung über das Bereicherungsrecht begründen und in manchen Fällen auch einen Anspruch des Anfechtungsgegners auf Ersatz des Vertrauensschadens.

Rechtsfolgen der Anfechtung

- Insb. Willenserklärung ex tunc nichtig, § 142 I BGB: Rückwirkend von Anfang an

- Ggf. Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht, §§ 812 ff. BGB

- Ggf. Ersatz des Vertrauensschadens, § 122 BGB

Ist die Anfechtung eine rechtshindernde oder eine rechtsvernichtende Einwendung?

Ob die Anfechtung eine rechtshindernde oder eine rechtsvernichtende Einwendung ist, ist umstritten. Doch worin liegt eigentlich der Unterschied, und welche praktische Bedeutung hat diese Frage?

Eine rechtshindernde Einwendung verhindert das Entstehen eines Anspruchs von vornherein. Eine rechtsvernichtende Einwendung hingegen lässt einen bereits entstandenen Anspruch nachträglich erlöschen. Entscheidend für die Einordnung der Anfechtung ist ihre Wirkung nach § 142 Abs. 1 BGB: Die Anfechtung führt dazu, dass das angefochtene Rechtsgeschäft als von Anfang an nichtig gilt – es entfällt also rückwirkend („ex tunc“).

Nach einer Ansicht spricht diese Rückwirkung dafür, dass die Anfechtung eine rechtshindernde Einwendung ist. Denn wenn das Rechtsgeschäft als von Anfang an unwirksam gilt, dann hätte auch ein Anspruch daraus niemals entstehen können. Die andere Ansicht hält die Anfechtung für eine rechtsvernichtende Einwendung. Sie argumentiert, dass die ex tunc-Wirkung nur eine juristische Fiktion sei. Tatsächlich habe das Rechtsgeschäft bis zur Anfechtung existiert und auch Rechtswirkungen entfaltet, sodass der Anspruch erst durch die Anfechtung nachträglich erlischt.

Praktisch ist der Streit in den meisten Fällen nicht entscheidungserheblich. Insbesondere im Bereicherungsrecht werden Ansprüche nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB (Leistungskondiktion) und § 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 BGB (Nichtleistungskondiktion) ohnehin gleich behandelt. Im Prüfungsschema wird die Anfechtung üblicherweise als rechtsvernichtende Einwendung unter der Rubrik „Anspruch erloschen“ geprüft.

Rechtsnatur der Anfechtung umstritten

- Rechtshindernde Einwendung, da ex tunc-Wirkung gem. § 142 I BGB

- Rechtsvernichtende Einwendung, da ex tunc-Wirkung nur juristische Fiktion

- Streitentscheid regelmäßig entbehrlich, insb. da § 812 I 1 Alt. 1 BGB und § 812 I 2 Alt. 1 BGB gleichgestellt

- Regelmäßig wird die Anfechtung als rechtsvernichtende Einwendung unter „Anspruch erloschen“ geprüft

Kann man eine Willenserklärung teilweise anfechten und im Übrigen bestehen lassen?

Kann man eine Willenserklärung teilweise anfechten und den Rest bestehen lassen? Grundsätzlich ist das möglich. Das nennt man Teilanfechtung. Dabei wird nur ein bestimmter Teil des Rechtsgeschäfts angefochten, während der übrige Teil wirksam bleibt. Allerdings gibt es dabei Grenzen. Denn nach dem Grundsatz von Treu und Glauben aus § 242 BGB muss der Anfechtende sich an dem festhalten lassen, was er ursprünglich gewollt hat.

Ein Beispiel: Stell dir vor, du bestellst in einem Restaurant ein Menü bestehend aus einem Hauptgericht und einem Dessert für 20 Euro. Der Kellner versichert dir, dass das Dessert eine hausgemachte Spezialität sei. Später stellst du fest, dass es sich lediglich um ein Fertigprodukt aus dem Supermarkt handelt. Hier könntest du überlegen, ob du deine Willenserklärung bezüglich des Desserts anfechten möchtest, weil du dich über dessen Beschaffenheit geirrt hast. Eine Teilanfechtung wäre möglich, indem du nur den Vertragsteil über das Dessert anfichtst und den Preis entsprechend reduzierst, während das Hauptgericht bestehen bleibt.

Eine Teilanfechtung ist also grundsätzlich möglich.

Teilanfechtung: Anfechtender kann auch nur einen Teil des Geschäfts anfechten, muss sich nach Treu und Glauben gem. § 242 BGB sogar an dem festhalten lassen, was er ursprünglich gewollt hat

Können bzw. müssen auch dingliche Rechtsgeschäfte angefochten werden?

Stell dir vor, du kaufst einen Gebrauchtwagen und bezahlst ihn bar, weil dir der Verkäufer versichert hat, dass das Auto unfallfrei ist. Später stellt sich heraus, dass das nicht stimmt. Du kannst dann den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten. Aber was ist mit dem bereits gezahlten Kaufpreis? Muss das dingliche Rechtsgeschäft, also die Übereignung des Geldes, ebenfalls angefochten werden?

Grundsätzlich gilt im deutschen Zivilrecht das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Das bedeutet, dass schuldrechtliche und dingliche Rechtsgeschäfte unabhängig voneinander bestehen. Wenn du also den Kaufvertrag anfechtest, bedeutet das nicht automatisch, dass auch die Übereignung des Geldes nichtig ist. Damit stellt sich die Frage, ob das dingliche Rechtsgeschäft ebenfalls angefochten werden kann und muss.

Nach einer Meinung ist eine Anfechtung des dinglichen Rechtsgeschäfts nur möglich, wenn das schuldrechtliche und das dingliche Geschäft als einheitlicher Willensakt betrachtet werden können, der an dem Anfechtungsgrund leidet. Ein Beispiel hierfür wäre eine sogenannte Handschenkung, bei der sowohl das Schenkungsangebot als auch die Übereignung des geschenkten Gegenstandes in einem einzigen Handlungsvorgang erfolgen.

Nach der Lehre von der sogenannten Fehleridentität ist ein dingliches Rechtsgeschäft dagegen immer dann anfechtbar, wenn der Anfechtungsgrund nicht nur kausal für das schuldrechtliche, sondern auch kausal für das dingliche Rechtsgeschäft war. Die beiden müssen keinen einheitlichen Willensakt darstellen. Im Beispiel mit der Schenkung bedeutetet das: Auch wenn der Schenker im Rahmen eines Schenkungsversprechens das Schenkungsangebot sowie das Angebot zur Übereignung nicht gleichzeitig, sondern mit zeitlichem Abstand voneinander vornimmt, beide aber auf dem gleichen Irrtum beruhen, kann die Übereignung ebenfalls angefochten werden. Diese Ansicht ist vorzugswürdig. Sie widerspricht nicht dem Abstraktionsprinzip, denn hier wird lediglich festgestellt, dass das dingliche Geschäft zufällig unter demselben Irrtum leidet.

Wer die Anfechtung erklärt, sollte daher immer auch bedenken, dass sie sich nicht nur auf das schuldrechtliche, sondern möglicherweise auch auf das dingliche Rechtsgeschäft beziehen sollte. Die Anfechtungserklärung ist laienfreundlich auszulegen, sodass sie auch das dingliche Geschäft erfassen kann.

Wurde im Rahmen des dinglichen Rechtsgeschäfts der Besitz an einer Sache übergeben und führt die Anfechtung des dinglichen Rechtsgeschäfts dazu, dass die Übereignung unwirksam ist, fallen Eigentum und Besitz auseinander, woraus sich ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis ergeben kann.

Zentral ist also, dass eine Anfechtung eines dinglichen Rechtsgeschäfts nach der Lehre von der Fehleridentität möglich ist, wenn es an demselben Anfechtungsgrund leidet.

Anfechtung des dinglichen Rechtsgeschäfts: z.B. Irrtum des Käufers über Unfallfreiheit eines Gebrauchtwagens führt zu Abschluss des Kaufvertrags (schuldrechtliches Geschäft) und Übereignung des Kaufpreises in bar (dingliches Geschäft)

- Anfechtung dinglicher Rechtsgeschäfte nur möglich, wenn schuldrechtliches und dingliches Rechtsgeschäft einheitlicher Willensakt (der an Anfechtungsgrund leidet); z.B. bei Handschenkung Handlung irrtumsbehaftete gleichzeitig Schenkungs- und Übereignungsangebot

- Lehre von der Fehleridentität: Dingliches Rechtsgeschäft immer anfechtbar, wenn Anfechtungsgrund auch für seine Abgabe kausal, d.h. gemeinsame Fehlerquelle ausreichend, z.B. bei Schenkungsversprechen auch später erfolgtes Übereignungsangebot anfechtbar, wenn es auf demselben Irrtum beruht

- Keine Durchbrechung des Abstraktionsprinzips, da dingliches Rechtsgeschäft (zufällig) unter eigenem (gleichem) Fehler leidet

- Immer auch an mögliche Anfechtung des dinglichen Rechtsgeschäfts denken: Anfechtungserklärung ggf. laiengünstig dahingehend auszulegen, dass auch dingliches Rechtsgeschäft angefochten wird

- Nach erfolgreicher Anfechtung des dinglichen Rechtsgeschäfts ggf. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis

Kann eine Willenserklärung noch angefochten werden, wenn das Rechtsgeschäft bereits aus anderen Gründen nichtig ist?

Kann ein Rechtsgeschäft, das ohnehin aus anderen Gründen nichtig ist, zusätzlich noch angefochten werden?

Das klingt zunächst widersprüchlich – schließlich ist etwas, das unwirksam ist, eigentlich gar nicht existent und muss auch nicht mehr beseitigt werden. Früher wurde daher vertreten, dass ein ohnehin nichtiges Geschäft nicht erneut durch Anfechtung vernichtet werden kann. Die Begründung war, dass etwas, das bereits nicht existiert, nicht noch einmal beseitigt werden kann.

Doch die herrschende Meinung in der Rechtswissenschaft bejaht diese Möglichkeit mit der sogenannten Lehre von der Doppelnichtigkeit. Entscheidend ist, dass ein Rechtsgeschäft unter mehreren Wirksamkeitsmängeln leiden kann. Ein Beispiel ist ein sittenwidriges Geschäft nach § 138 Abs. 1 BGB, das bereits nichtig ist, aber zusätzlich wegen eines Irrtums angefochten werden soll. Die frühere Ansicht hielt eine solche Anfechtung für überflüssig, weil das Geschäft ohnehin nichtig sei. Die heute herrschende Meinung argumentiert jedoch, dass jeder Nichtigkeitsgrund unabhängig besteht und eigenständig geltend gemacht werden kann. Warum ist das relevant? Ein Nichtigkeitsgrund kann später entfallen. Deshalb ist diese Meinung vorzugswürdig.

Dies wird deutlich an einem Beispiel zur Formnichtigkeit eines Grundstücksgeschäfts. Stell dir vor, A und B schließen einen Kaufvertrag über ein Grundstück, aber sie halten die notarielle Beurkundung nicht ein. Nach § 311b Abs. 1 S. 1 BGB ist der Vertrag damit zunächst formnichtig. Würde das Geschäft später allerdings durch Auflassung und Eintragung ins Grundbuch gemäß § 311b Abs. 1 S. 2 BGB geheilt, wäre es dennoch wirksam. Falls A jedoch zusätzlich arglistig getäuscht wurde, kann er den Vertrag nach § 123 BGB anfechten. Ohne diese Möglichkeit könnte A an einem ursprünglich nichtigen, aber später geheilten Vertrag festgehalten werden, obwohl er einen Anfechtungsgrund hatte.

Auch eine mehrfache Anfechtung ist denkbar. Wird ein Rechtsgeschäft etwa zunächst durch Anfechtung wegen § 119 BGB beseitigt, kann der Anfechtende nach § 122 BGB zum Ersatz des Vertrauensschadens verpflichtet sein. Stellt sich später heraus, dass zusätzlich eine arglistige Täuschung nach § 123 BGB vorlag, kann das Geschäft erneut angefochten werden – diesmal ohne Schadensersatzpflicht, denn § 122 BGB gilt nur bei Anfechtung nach § 119 BGB.

Wichtig ist also, dass ein nichtiges Geschäft trotzdem angefochten werden kann, weil ein Nichtigkeitsgrund nicht immer dauerhaft bestehen bleibt.

Doppelnichtigkeit / Anfechtung eines nichtigen Rechtsgeschäfts: z.B. sittenwidriges Geschäft (nichtig gem. § 138 I BGB) dennoch anfechtbar

- Frühere Ansicht: Ohnehin unwirksames Rechtsgeschäft kann nicht erneut vernichtet werden, da es nicht existiert

- h.M., Lehre von der Doppelnichtigkeit: Anfechtung nichtigen Rechtsgeschäfts möglich, da es unter mehreren Wirksamkeitsmängeln leiden kann (jeder unabhängig geltend zu machen)

- Ein Nichtigkeitsgrund kann wieder entfallen, dann muss anderer greifen können

- Beispiele

- z.B. formnichtiges Grundstücksgeschäft gem. § 311b I 1 BGB muss wirksam angefochten werden können, da gem. § 311b I 2 BGB Heilung der Formnichtigkeit durch Auflassung und Eintragung ins Grundbuch erfolgen kann

- z.B. bei Anfechtung wegen § 119 BGB und nochmaliger Anfechtung wegen § 123 BGB keine Schadensersatzpflicht aus § 122 BGB

Kann eine Willenserklärung noch angefochten werden, wenn das Rechtsgeschäft bereits als wirksam bestätigt wurde?

Angenommen, du hast einen Vertrag abgeschlossen, den du eigentlich anfechten könntest – zum Beispiel, weil du dich bei einer wesentlichen Eigenschaft des Vertragsgegenstands geirrt hast. Doch dann erfährst du von deinem Anfechtungsrecht und entscheidest dich trotzdem in einer Erklärung an der Geschäftspartner, am Vertrag festzuhalten. Wenn du es dir nachher noch einmal anders überlegst, kannst du den Vertrag später noch anfechten?

Grundsätzlich gilt: Wenn du ein anfechtbares Rechtsgeschäft ausdrücklich oder auch nur stillschweigend bestätigst, dann verzichtest du auf dein Anfechtungsrecht. Das regelt § 144 BGB. Eine ausdrückliche Bestätigung könnte zum Beispiel eine schriftliche Erklärung sein, dass du trotz des Anfechtungsgrundes am Vertrag festhalten möchtest. Aber auch konkludentes Verhalten, also stillschweigende Bestätigung, kann ausreichen. Ein Beispiel wäre, wenn du das Auto, das du unter Irrtum gekauft hast, ohne Vorbehalt weiterverkaufst. Damit zeigst du, dass du das Geschäft trotz des Anfechtungsgrundes akzeptierst.

Die Folge ist, dass du das Rechtsgeschäft nicht mehr anfechten kannst. Eine spätere Anfechtung wäre also ausgeschlossen. Und nicht nur das: Auch eine Rückabwicklung über andere rechtliche Wege ist dann nicht mehr möglich. Denn mit der Bestätigung des Geschäfts wird es endgültig wirksam.

Kurz gesagt: Wer ein anfechtbares Rechtsgeschäft bestätigt, verliert sein Anfechtungsrecht und kann es später nicht mehr rückgängig machen.

Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts, § 144 BGB: Ausdruck des Willens, trotz Kenntnis der Anfechtbarkeit an Geschäft festzuhalten, z.B. auch konkludent durch Verfügung über erworbenen Gegenstand

- Nicht mehr anfechtbar, § 144 BGB: Bestätigung als Verzicht auf Anfechtungsrecht

- Auch keine Rückabwicklung auf anderem Wege möglich

Können nur Willenserklärungen angefochten werden, oder auch andere Handlungen (z.B. Fristsetzung)?

Nicht nur Willenserklärungen, sondern auch andere Handlungen wie eine Fristsetzung oder eine Mahnung können rechtliche Folgen haben. Doch stellt sich die Frage, ob solche Handlungen ebenfalls angefochten werden können, wenn sie auf einem Irrtum beruhen.

Grundsätzlich gilt: Eine Anfechtung ist nur bei Willenserklärungen möglich. Reine Realakte, also bloße tatsächliche Handlungen wie das Bezahlen eines Geldbetrags oder die Übergabe einer Sache, können nicht angefochten werden. Das Gleiche gilt für Prozesshandlungen, wie etwa die Erhebung einer Klage oder den Rückzug eines Rechtsmittels. Diese sind unabhängig von einem Willen auf bestimmte Rechtsfolgen gerichtet und entziehen sich daher der Anfechtbarkeit.

Anders sieht es bei den sogenannten geschäftsähnlichen Handlungen aus. Diese ähneln Willenserklärungen, weil sie ebenfalls eine Rechtsfolge auslösen, allerdings nicht durch einen rechtsgeschäftlichen Willen, sondern kraft Gesetzes. Beispiele hierfür sind die Mahnung, die Fristsetzung oder eine Rüge nach § 377 HGB. Auch wenn diese Handlungen keine Willenserklärungen sind, wird hier die analoge Anwendung der Regeln über die Anfechtbarkeit anerkannt. Das bedeutet, dass eine Anfechtung in diesen Fällen trotz des fehlenden rechtsgeschäftlichen Charakters möglich ist.

Zusammengefasst: Während Realakte und Prozesshandlungen nicht anfechtbar sind, können geschäftsähnliche Handlungen analog den Willenserklärungen angefochten werden.

Anfechtung bei anderen Handlungen als Willenserklärungen

- Keine Anfechtung bei Realakten und Prozesshandlungen, die keine Willenserklärungen sind

- Analoge Anwendung bei geschäftsähnlichen Handlungen: z.B. Mahnung, Fristsetzung, Rüge gem. § 377 HGB

Teste dein Wissen

A ist hobbymäßig Fahrradfahrer. Er kauft sich bei Einzelhändler E über dessen Website ein Rad. Eine Woche später bereut er den Kauf. Das Geld benötigt er dringend für andere Anschaffungen. Im Internet stand zudem, das Rad sei straßenverkehrstauglich, tatsächlich fehlen aber Reflektoren, die E trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachliefert. Kann sich A ggf. vom Vertrag lösen?

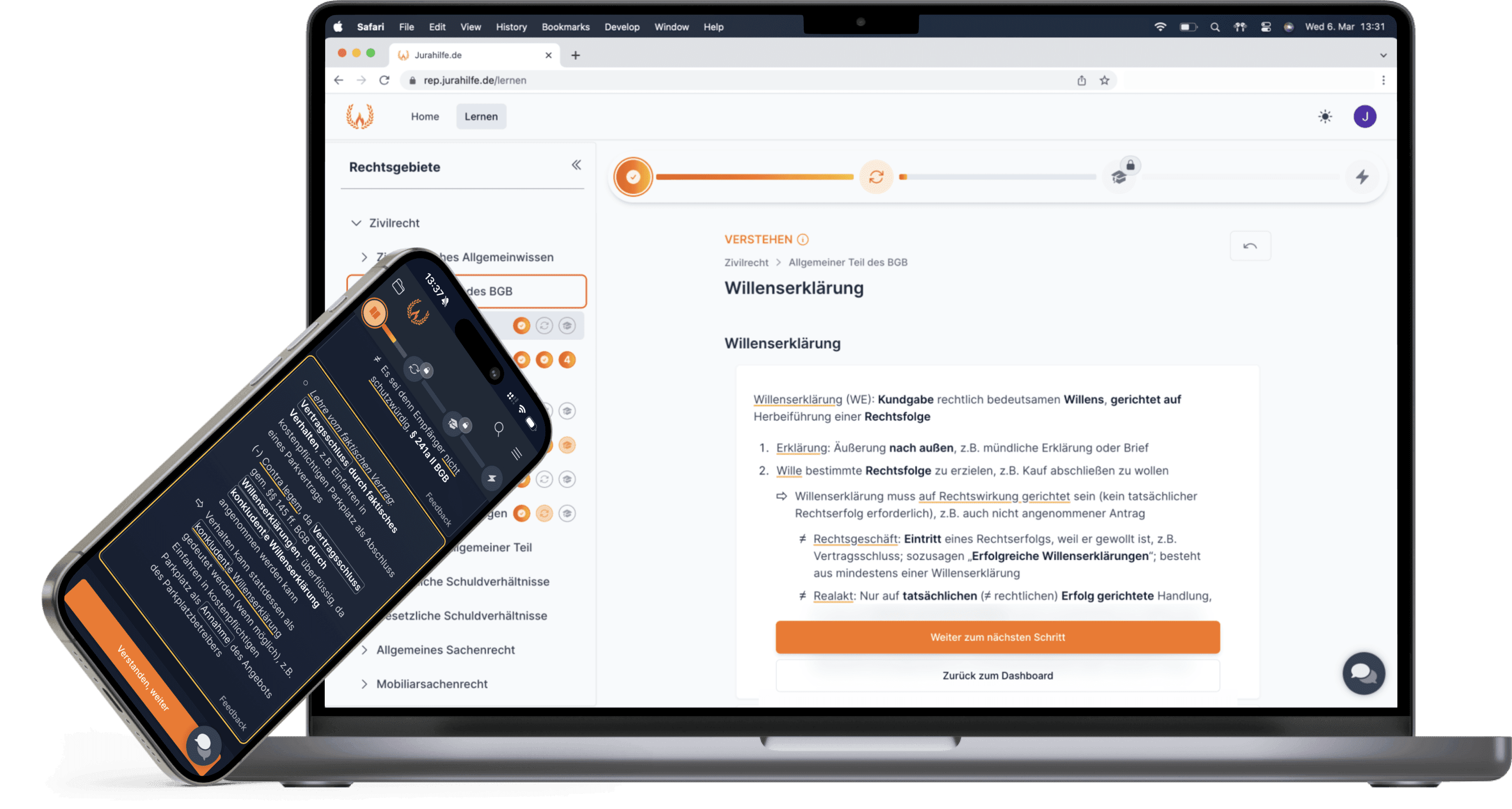

Deine Lernplattform für mehr Verständnis im Jurastudium

4.9 von 5 Sternen aus 60+ Google-Bewertungen

Erlebe eine neue Lernerfahrung mit kompakten, verlinkten Inhalten in einer interaktiven Plattform.

Das sagen unsere Nutzer

Die Struktur, das Design und der Inhalt der App sind hervorragend. Während meiner Recherche habe ich viele juristische Seiten besucht und sogar einen Kurs bei Jura Academy absolviert. Ehrlich gesagt gefällt mir deine Seite am besten.

Ziad T.

Jurastudent