- Zivilrecht

- Allgemeiner Teil des BGB

- Anfechtung

Irrtümer als Anfechtungsgrund, §§ 119, 120 BGB

Welche anfechtungsbegründenden Irrtümer werden unterschieden?

Ein Vertrag beruht darauf, dass sich beide Parteien über die abgegebenen Erklärungen bewusst sind. Doch was passiert, wenn sich eine Partei irrt? In bestimmten Fällen gibt das Gesetz die Möglichkeit, eine Erklärung anzufechten, wenn sie auf einem Irrtum beruht. Die anfechtungsbegründenden Irrtümer lassen sich in vier Kategorien unterteilen.

Beim Inhaltsirrtum nach § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB weiß der Erklärende zwar genau, was er sagt, aber nicht, was er damit sagt, also wie seine Erklärung tatsächlich ausgelegt wird. Der Irrtum betrifft hier den Sinn, also die Bedeutung oder die Tragweite der Erklärung. Ein klassisches Beispiel ist der sogenannte Toilettenpapier-Fall: Eine Person bestellt 25 „Gros“ Toilettenpapier, weil sie annimmt, „Gros“ bedeute einfach „groß“. Tatsächlich handelt es sich bei „Gros“ jedoch um die Mengenangabe für "ein Dutzend Dutzend", also zwölf mal zwölf. Ein Gros bedeutet also 144 Stück. Statt 25 großer Rollen erhält die Person somit 3.600 normale Rollen. Der Erklärende hat sich also über die Bedeutung des Begriffs geirrt. Zu unterscheiden ist der Inhaltsirrtum vom unbeachtlichen Rechtsfolgeirrtum. Dabei geht es um Irrtümer über die gesetzlichen Folgen einer Erklärung, die unabhängig vom Willen des Erklärenden eintreten.

Ein weiterer Anfechtungsgrund ist der Erklärungsirrtum nach § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB. Hier liegt der Fehler in der Erklärungshandlung selbst. Klassische Fälle sind Versprechen, Verschreiben oder Vergreifen. Ein Beispiel: Jemand möchte eine Ware für 13 Euro verkaufen, vertippt sich jedoch und gibt 31 Euro als Preis an. Er weiß also nicht einmal, was er sagt. Eine hilfreiche Eselsbrücke zur Abgrenzung zwischen Inhalts- und Erklärungsirrtum ist: Beim Inhaltsirrtum ist man „dumm“, weil man die Bedeutung nicht versteht. Beim Erklärungsirrtum ist man „schusselig“, weil man sich einfach vertut.

Der Eigenschaftsirrtum nach § 119 Abs. 2 BGB bezieht sich auf Irrtümer über verkehrswesentliche Eigenschaften einer Sache oder Person. Eine solche Eigenschaft muss ein dauerhaft wertbildender Faktor sein, der der Sache unmittelbar anhaftet. Ein Beispiel wäre, wenn jemand für einen hohen Preis eine Silberkette kauft, die er für echt hält, die in Wahrheit aber nur aus Stahl besteht. Der Wert oder Preis selbst stellt allerdings keine Eigenschaft dar. Der Irrglaube, dass ein Ring 300 Euro wert ist, während er in Wirklichkeit nur 30 Euro wert ist, berechtigt also nicht zur Anfechtung. Der Eigenschaftsirrtum stellt eine Ausnahme vom Grundsatz, dass Motivirrtümer unbeachtlich sind, dar: Wenn es sich um eine wesentliche Eigenschaft handelt, ist die Anfechtung begründet. Anders sieht es jedoch zum Beispiel aus, wenn ein Bürge sich über die Zahlungsfähigkeit des Hauptschuldners täuscht. Dieses Risiko gehört gerade zum Wesen der Bürgschaft, weshalb hier kein Eigenschaftsirrtum vorliegt.

Der Übermittlungsirrtum schließlich nach § 120 BGB betrifft Fälle, in denen eine Erklärung durch einen Erklärungsboten unbewusst falsch übermittelt wird. Er greift nicht beim Empfangsboten. Dieser Irrtum ist ein Unterfall des Erklärungsirrtums, da die Erklärung verfälscht wird. Wird beispielsweise eine Preisangabe durch einen Boten versehentlich falsch weitergegeben, liegt ein Übermittlungsirrtum vor. Bewusst falsche Übermittlungen sind hingegen nicht anfechtbar. In diesen Fällen liegt kein wirksamer Zugang der Erklärung vor, und es kann stattdessen nach den Grundsätzen über die Haftung eines Vertreters ohne Vertretungsmacht gemäß § 179 BGB vorgegangen werden.

Anfechtungsbegründende Irrtümer

- Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1 BGB: Irrtum über Sinn (Bedeutung, Tragweite) der Erklärung („Der Erklärer weiß, was er sagt, aber nicht was er damit sagt“)

- z.B. Toilettenpapier-Fall: Bestellung von 25 „Gros“ Toilettenpapier, aber „Gros“ bedeutet nicht wie beabsichtigt „große“ Rollen, sondern die Mengenangabe 144 (ein Dutzend Dutzend, also 12x12), sodass 3.600 normale Rollen Toilettenpapier statt wie beabsichtigt 25 große Rollen bestellt wurden

- Unbeachtlicher Rechtsfolgeirrtum: Über Rechtsfolgen durch Gesetz unabhängig von Erklärerwillen

- Erklärungsirrtum, § 119 I Alt. 2 BGB: Irrtum über Erklärungshandlung; insb. Versprechen, Verschreiben, Vergreifen; z.B. 31€ statt 13€ als Kaufpreis angegeben („Zahlendreher“)

- Eselsbrücke zur Abgrenzung zwischen Inhaltsirrtum und Erklärungsirrtum: Beim Inhaltsirrtum ist man „dumm“, beim Erklärungsirrtum ist man „schusselig“

- Eigenschaftsirrtum, § 119 II BGB: Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaft; Wert oder Preis ist selbst keine Eigenschaft, aber jeder dauerhaft wertbildende Faktor, der Sache unmittelbar anhaftet (z.B. Material Silber statt Stahl)

- Ausnahmsweise beachtlicher Motivirrtum

- Irrtum eines Sicherungsgebers über Zahlungsfähigkeit des Hauptschuldners (insb. bei Bürgschaft): Ausnahmsweise kein Eigenschaftsirrtum, da das gerade das Risiko darstellt, das er als Bürge übernimmt

- Übermittlungsirrtum, § 120 BGB: Durch unbewusst unrichtig übermittelnden Erklärungsboten (nicht aber Empfangsboten); Unterfall des Erklärungsirrtums gem. § 119 I Alt. 2 BGB

- Bewusst falsche Übermittlung: Kein Zugang, Anspruch ggü. Boten wie ggü. Vertreter ohne Vertretungsmacht, analog § 179 BGB

Welche Irrtümer begründen die Anfechtung nicht?

Nicht jeder Irrtum berechtigt zur Anfechtung einer Willenserklärung. Einige Irrtümer betreffen nämlich nicht den Inhalt der Erklärung selbst, sondern nur die Willensbildung davor. Dazu gehören insbesondere der Motivirrtum und der Kalkulationsirrtum.

Ein Motivirrtum liegt vor, wenn sich jemand bei der Bildung seines Willens über einen bestimmten Umstand täuscht, dieser aber nicht Teil der Willenserklärung ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand ein Geschenk kauft, weil er irrtümlich glaubt, dass sich sein Ehepartner darüber freuen wird. Stellt sich später heraus, dass das Geschenk nicht gut ankommt, kann der Kaufvertrag trotzdem nicht wegen Irrtums angefochten werden. Denn der Irrtum bezieht sich nur auf die Motivation zum Kauf, nicht auf die abgegebene Erklärung selbst. Auch ein Irrtum über die Rechtslage – also darüber, welche rechtlichen Folgen eine Erklärung tatsächlich hat – ist irrelevant. Wer einen Vertrag abschließt, ohne die genaue Rechtslage zu kennen, kann dies nicht nachträglich anfechten, nur weil er sich geirrt hat.

Der Kalkulationsirrtum liegt vor bei einer Fehlberechnung. Dabei ist zu unterscheiden: Ein offener Kalkulationsirrtum ist gegeben, wenn die Rechenmethode oder Berechnungsgrundlage offengelegt wird, aber ein Rechenfehler passiert – zum Beispiel, wenn jemand sagt „3 Euro plus 3 Euro ergibt 7 Euro“. In diesem Fall kann die falsche Summe durch Auslegung richtiggestellt werden, wenn zu erkennen ist, dass eigentlich nur die Einzelwerte maßgeblich sein sollten. Wird die Berechnung aber nicht offengelegt und direkt eine falsche Summe angegeben, spricht man von einem verdeckten Kalkulationsirrtum. Dieser ist grundsätzlich unbeachtlich, weil er nur die Willensbildung betrifft und nicht den Erklärungsinhalt.

Eine Ausnahme kann aber bestehen, wenn der Vertragspartner erkennen musste, dass eine falsche Kalkulation vorliegt. Hat der andere bemerkt, dass der genannte Preis nicht richtig sein konnte, kann eine Anfechtung analog § 119 Abs. 1 BGB möglich sein. Wusste der Vertragspartner sogar den eigentlich gemeinten Preis, gilt dieser als vereinbart.

Präge dir ein, dass ein bloßer Motivirrtum oder ein Kalkulationsfehler in der Regel keine Anfechtung rechtfertigt.

Irrtümer, die die Anfechtung nicht begründen

- Motivirrtum: Bei Willensbildung (≠ Erklärung) von falschem Umstand ausgegangen; z.B. Irrtum darüber, ob Ehegatte sich über gekauftes Geschenk freuen wird (Kauf nicht anfechtbar, weil er sich nicht freut); z.B. Irrtum über die Rechtslage

- Kalkulationsirrtum: Falsch gerechnet

- Offener Kalkulationsirrtum, wenn Berechnungsgrundlage offenbart: z.B. 3€ + 3€ = 7€

- Verdeckter Kalkulationsirrtum, wenn Berechnungsgrundlage nicht offenbart: z.B. direkt falsches Rechnungsergebnis angegeben

- Auslegung kann ergeben, dass Einzelbeträge gelten, nicht falsche Summe

- Sonst unbeachtlicher Motivirrtum, da nur Willensbildung betroffen, nicht Erklärungsinhalt

- Merkte Gegner, dass Preis nicht stimmen konnte ⇨ Anfechtung möglich analog § 119 I BGB

- Kannte Gegner richtigen Preis ⇨ Richtiger Preis angeboten / angenommen

Was sind die Voraussetzungen anfechtungsbegründender Irrtümer?

Die §§ 119, 120 BGB stellen bestimmte Voraussetzungen auf, wann ein Irrtum tatsächlich zur Anfechtung berechtigt. Dabei kommt es auf zwei zentrale Punkte an: die Kausalität des Irrtums und seine Erheblichkeit.

Zunächst muss der Irrtum subjektiv kausal für die Willenserklärung gewesen sein. Das bedeutet, dass der Erklärende bei Kenntnis der tatsächlichen Sachlage die Erklärung nicht oder nicht mit diesem Inhalt abgegeben hätte. Entscheidend ist also, ob die fehlerhafte Vorstellung die Willensbildung beeinflusst hat. Ein Beispiel: Jemand bestellt in einem Restaurant eine bestimmte Flasche Wein, weil er irrtümlich glaubt, es handle sich um Rotwein, obwohl es tatsächlich um einen Rosé geht. Hätte er das gewusst, hätte er die Bestellung nicht aufgegeben.

Daneben muss der Irrtum auch objektiv erheblich sein. Das bedeutet, dass er bei verständiger Würdigung des Falles als wesentlich anzusehen ist. Es geht darum, ob ein objektiver Betrachter in der Situation des Erklärenden diesen Irrtum als bedeutsam einschätzen würde. Nicht jeder geringe oder unerhebliche Irrtum reicht aus. Würde sich der Erklärende nur über eine Nebensächlichkeit täuschen, die für seine Entscheidung keine große Rolle spielt, liegt keine erhebliche Fehlvorstellung vor. Ein Irrtum über die Farbe des Etiketts der Weinflasche wäre zum Beispiel wohl in den meisten Fällen unerheblich, während es einen erheblichen Unterschied macht, ob ein Rot- oder Roséwein kredenzt wird.

Zusammengefasst: Ein anfechtungsbegründender Irrtum setzt voraus, dass der Irrtum subjektiv kausal und objektiv erheblich ist.

Voraussetzungen eines anfechtungsbegründenden Irrtums, §§ 119, 120 BGB

- Subjektiv Kausalität: Erklärender hätte bei Kenntnis der Sachlage so nicht erklärt

- Objektiv Erheblichkeit: Bei verständiger Würdigung des Falles

Teste dein Wissen

A geht fälschlicherweise davon aus, B sei IT-Spezialist. B bemerkt dies. Weil A sich auf die nicht vorhandene Expertise des B verlässt, kauft er nach individueller Beratung einen Computer. Als A die Täuschung bemerkt, will er sich lieber von einem echten Spezialisten beraten lassen. Kann er den Kaufvertrag anfechten?

Könnte dich auch interessieren

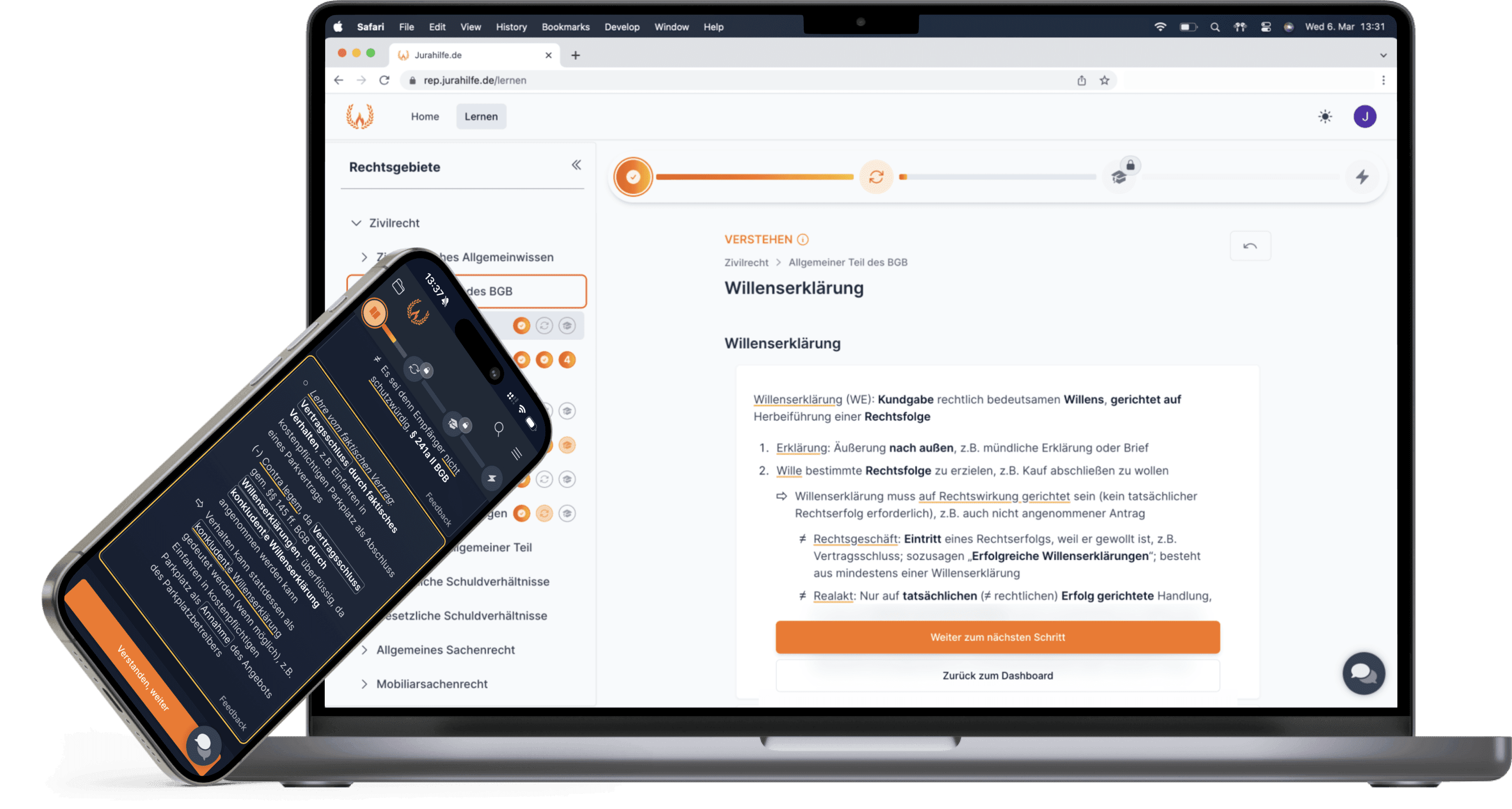

Deine Lernplattform für mehr Verständnis im Jurastudium

4.9 von 5 Sternen aus 60+ Google-Bewertungen

Erlebe eine neue Lernerfahrung mit kompakten, verlinkten Inhalten in einer interaktiven Plattform.

Das sagen unsere Nutzer

Die Struktur, das Design und der Inhalt der App sind hervorragend. Während meiner Recherche habe ich viele juristische Seiten besucht und sogar einen Kurs bei Jura Academy absolviert. Ehrlich gesagt gefällt mir deine Seite am besten.

Ziad T.

Jurastudent