- Zivilrecht

- Schuldrecht Allgemeiner Teil

- Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis

Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Was versteht man unter einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter?

Stell dir vor, du mietest eine Wohnung in einem Mietshaus und dein Partner zieht mit ein, ohne selbst im Mietvertrag zu stehen. Eines Tages stürzt er im Treppenhaus, weil eine kaputte Stufe nicht repariert wurde. Dein Partner hat keinen eigenen Vertrag mit dem Vermieter – kann er trotzdem Schadensersatz verlangen? Genau hier greift der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Da dein Partner typischerweise mit der Wohnung in Berührung kommt, kann er sich auf die Schutzpflichten aus deinem Mietvertrag berufen und den Vermieter haftbar machen.

Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist eine gewohnheitsrechtlich anerkannte Konstruktion, die dazu dient, die Schutzpflichten nach § 241 Abs. 2 BGB aus einem Vertrag auch auf Dritte zu erstrecken. Allerdings gilt das nur für Schutzpflichten und nicht für Leistungspflichten, die ausschließlich zwischen den Vertragspartnern bestehen. Erstrecken sich auch die Leistungspflichten auf den Dritten, liegt insoweit ein Vertrag zugunsten Dritter vor.

Rechtlich erfolgt die Geltendmachung eines Anspruchs insbesondere über den Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB. Der Paragraph wird dabei im Normzitat "in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter" zitiert.

Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter erweitert also die Schutzpflichten eines Vertrages auf Dritte, ohne dass diese selbst Vertragspartei sind.

Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (VSD / VSzD), gewohnheitsrechtlich anerkannt: Einbeziehung Dritter in Schutzpflichten aus § 241 II BGB

- Keine Erstreckung der Leistungspflichten, die nur ggü. Vertragspartner bestehen: Dann läge ein Vertrag zugunsten Dritter vor

- Zitation: z.B. Schadensersatz gem. [§ 280 I BGB] i.V.m. Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter?

Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter erweitert die Schutzpflichten eines Vertrags auf einen Dritten. Welche Rechtsfolge hat das konkret?

Zentral ist, dass der geschädigte Dritte einen eigenen Schadensersatzanspruch aus dem jeweiligen vertraglichen Schadensersatzanspruch in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte erhält. Das bedeutet, dass er sich direkt auf den Vertrag berufen kann, obwohl er selbst nicht Vertragspartei ist. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Schutzwirkung des Vertrags tatsächlich auf ihn ausgedehnt wurde, was im Einzelfall zu prüfen ist.

Zu unterscheiden ist dieser Anspruch von der Drittschadensliquidation. Während beim Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter der Dritte selbst einen Anspruch auf Schadensersatz hat, geht es bei der Drittschadensliquidation darum, dass der eigentliche Anspruchsinhaber einen fremden Schaden liquidiert.

Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ermöglicht dem Dritten also einen eigenen vertraglichen Schadensersatzanspruch.

Rechtsfolgen

- Eigener Schadensersatzanspruch des (geschädigten) Dritten aus jeweiligem vertraglichem Schadensersatzanspruch i.V.m. Grundsätzen vom Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte

- Drittschadensliquidation: Anspruchsinhaber liquidiert „fremden“ Schaden (hat regelmäßig Anspruch abzugeben bzw. Erlangtes herauszugeben)

-

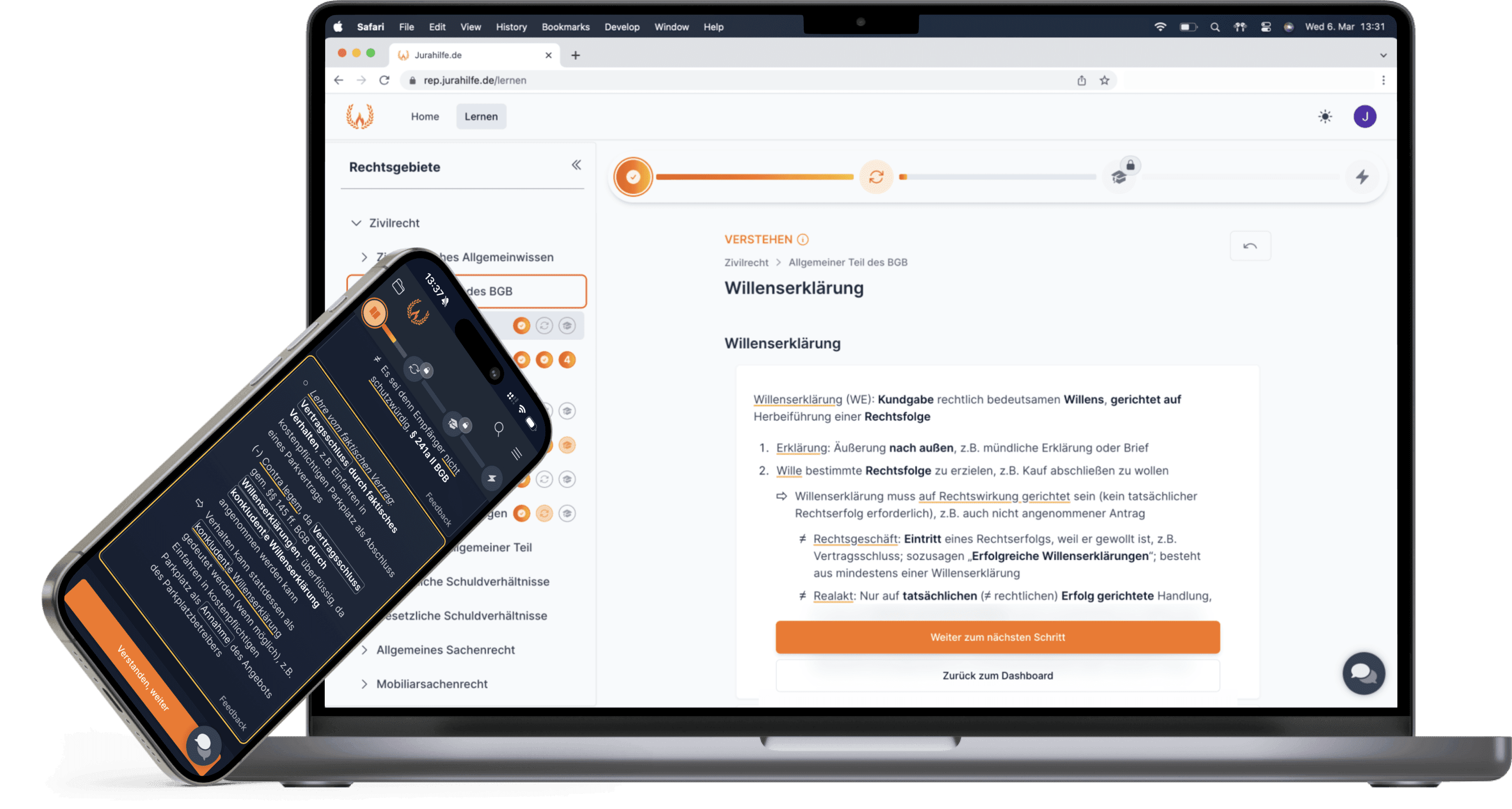

-Lerne Jura kompakt, verlinkt und interaktiv

Gibt es auch vorvertragliche Pflichten mit Schutzwirkung zugunsten Dritter?

Nicht nur bestehende Verträge können Schutzwirkungen zugunsten Dritter entfalten, auch vorvertragliche Pflichten können Dritte einbeziehen. Die Grundsätze des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter lassen sich auch im Rahmen der sogenannten culpa in contrahendo, also der vorvertraglichen Haftung, anwenden.

Stellen wir uns vor, eine potentielle Kundin betritt ein Geschäft, um eine Waschmaschine zu kaufen. Sie kommt aber nicht allein, sondern mit ihrem Lebensgefährten. Beim Rundgang durch die Ausstellung rutscht der Lebensgefährte auf einem frisch gewischten und nicht gekennzeichneten nassen Boden aus und verletzt sich. Obwohl er selbst gar nicht in Kaufabsicht den Laden betreten hat und obwohl die potentielle Kundin noch keinen Vertrag abgeschlossen hat, kann er einen Schadensersatzanspruch gegen den Ladeninhaber geltend machen.

Das Normzitat für den Schadensersatzanspruch ergibt sich in diesen Fällen aus der cic gem. §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter.

Kurz gesagt: Auch vorvertragliche Schutzpflichten können Dritte schützen.

Grundsätze des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter können auch auf vorvertragliche Pflichten (c.i.c.) angewandt werden

- Zitation: Schadensersatz aus c.i.c. gem. §§ 280 I, 311 II, 241 II BGB i.V.m. Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Unter welchen Voraussetzungen entfaltet ein Vertrag eine Schutzwirkung zugunsten Dritter?

Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter hat enge Voraussetzungen. Da eine solche Ausweitung der vertraglichen Haftung den Schuldner stärker belastet, sind diese Voraussetzungen restriktiv auszulegen.

Erstens muss der Dritte eine Leistungsnähe aufweisen. Das bedeutet, dass er bestimmungsgemäß mit der geschuldeten Leistung in Berührung kommt und dadurch genauso von einer Pflichtverletzung betroffen ist wie der eigentliche Gläubiger selbst. Angehörige, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Gläubiger leben, können zum Beispiel unter diesen Schutz fallen, während bloße Gäste nicht erfasst sind. Ein Beispiel ist auch ein Arbeitnehmer, der eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Maschine benutzt und durch deren Mangelhaftigkeit einen Schaden erleidet. Bei einem vorvertraglichem Schuldverhältnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter spricht man statt von der Leistungsnähe von der sogenannten Einwirkungsnähe, da keine Leistungspflichten bestehen. Sie liegt vor, wenn der Dritte mit dem Gefahrenbereich der Leistung bestimmungsgemäß in Kontakt kommt und einem vergleichbaren Risiko wie der Gläubiger ausgesetzt ist. Ein Beispiel hierfür wäre ein Kind, das mit seiner Mutter einkaufen geht und auf einem rutschigen Salatblatt im Supermarkt ausrutscht.

Zweitens muss ein berechtigtes Gläubigerinteresse an der Einbeziehung des Dritten bestehen, auch als Gläubigernähe bezeichnet. Besonders hervorzuheben ist hier ein „personenrechtlicher Einschlag“, also ein besonderes Fürsorgeverhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Dritten, bei dem der Gläubiger für das Wohl und Wehe des Dritten verantwortlich ist. Typische Beispiele sind Eheleute, Eltern-Kind-Beziehungen, Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Mietverhältnisse zwischen Vermieter und Mieter. In diesen Fällen geht es häufig um Körperschäden. Nicht geschützt sind hingegen rein zufällige Besucher, es sei denn, sie haben eine regelmäßige enge Bindung, wie beispielsweise eine Oma, die mehrfach wöchentlich auf ihr Enkelkind aufpasst. Ebenso reicht ein nachbarschaftliches Gemeinschaftsverhältnis nicht aus. Ein weiteres Beispiel, bei dem das Gläubigerinteresse anerkannt wird, sind Gutachten, die im Interesse eines späteren Vertragspartners erstellt werden, etwa ein Baugutachten oder ein Tierarztgutachten zur Ankaufuntersuchung eines Pferdes im Auftrag des Verkäufers. Hier hat der Verkäufer ein Interesse, dass der Gutachter für die Richtigkeit seiner Aussagen gegenüber dem Käufer einsteht.

Drittens müssen sowohl die Leistungsnähe als auch das Gläubigerinteresse für den Schuldner erkennbar sein. Das bedeutet, dass der Schuldner bei Vertragsschluss wissen muss oder zumindest erkennen kann, dass sich seine Leistungspflichten nicht nur auf den Gläubiger, sondern auch auf den Dritten erstrecken. Ein Beispiel hierfür ist ein Gutachter, der ein Baugutachten anfertigt und weiß, dass es für einen potenziellen Käufer von Relevanz sein wird.

Viertens ist der Dritte nur dann geschützt, wenn er schutzbedürftig ist. Das bedeutet, dass er keinen eigenen gleichwertigen Anspruch aus einem anderen vertraglichen Verhältnis hat. Hat der Dritte bereits eine unmittelbare vertragliche Ansprüchlichkeit gegenüber einem anderen Schuldner, so besteht kein Bedürfnis, ihn in den Vertrag einzubeziehen. Beispielsweise hat ein Untermieter gegen seinen Hauptmieter Ansprüche aus § 536a Abs. 1 BGB, weshalb er nicht zusätzlich aus dem Mietvertrag zwischen dem Hauptmieter und dem Vermieter geschützt werden muss. Ein deliktischer Anspruch, wie etwa aus § 823 Abs. 1 BGB, ist allerdings nicht als gleichwertig anzusehen, da das Deliktsrecht nicht denselben Schutzumfang wie das Vertragsrecht bietet. Man spricht in diesem Zusammenhang von der „Schwäche des Deliktsrechts“.

Es gibt zwei Eselsbrücken, um sich die Voraussetzungen leichter zu merken: LeGES (Leistungsnähe, Gläubigerinteresse, Erkennbarkeit, Schutzbedürftigkeit) oder LIEB (Leistungsnähe, Interesse des Gläubigers, Erkennbarkeit für den Schuldner, Bedürftigkeit des Dritten).

Voraussetzungen: Voraussetzungen restriktiv auszulegen, da Schadensersatzpflichtiger keinen Vertrag mit Geschädigtem geschlossen hat

- Leistungsnähe des Dritten: Bestimmungsgemäßer Kontakt mit Leistung ⇨ von Pflichtverletzung betroffen wie Gläubiger selbst; z.B. Angehöriger in häuslicher Gemeinschaft (≠ Gäste); Arbeitnehmer bedient Maschine von Arbeitgeber

- Einwirkungsnähe bei vorvertraglichem Schuldverhältnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (c.i.c.): Bestimmungsgemäßer Kontakt mit Gefahrenbereich; gleiches Risiko (z.B. Tochter rutscht im Supermarkt auf Salatblatt aus)

- Berechtigtes Gläubigerinteresse (Gläubigernähe) an Einbeziehung des Dritten

- Insb. „personenrechtlicher Einschlag“: Gläubiger für Wohl und Wehe des Dritten verantwortlich; z.B. Fürsorgeverhältnisse wie Ehe, Eltern-Kind, Arbeitgeber-Arbeitnehmer, Vermieter-Mieter; meist Körperschäden

- z.B. nicht „Zufallsbesucher“ (aber z.B. Oma die jeden zweiten Tag auf Kind aufpasst)

- z.B. nicht „nachbarschaftliches Gemeinschaftsverhältnis“

- Insb. Baugutachten / Tierarztgutachten (Ankaufuntersuchung im Auftrag des Verkäufers): Verkäufer hat Interesse, dass Gutachter ggü. Käufer für Gutachten einsteht

- Erkennbarkeit von Leistungsnähe und Gläubigerinteresse für Schuldner: z.B. Gutachter weiß, dass Gutachten relevant für potenziellen Käufer

- Schutzbedürftigkeit des Dritten: Kein eigener gleichwertiger (d.h. auch vertraglicher) Anspruch gleich ggü. wem (z.B. nicht Untermieter ggü. Vermieter, da ggü. Hauptmieter Anspruch aus § 536a I BGB; z.B. deliktische Hafftung aus § 823 I BGB nicht gleichwertig mit vertraglicher Haftung, da unvollkommener Schutz aufgrund der „Schwäche des Deliktsrechts“)

- Eselsbrücke: LeGES (Leistungsnähe, Gläubigerinteresse, Erkennbarkeit, Schutzbedürftigkeit)

- Eselsbrücke: LIEB (Leistungsnähe, Interesse des Gläubigers, Erkennbarkeit für Schuldner, Bedürftigkeit des Dritten)

Wie verhält es sich, wenn ein Mitverschulden des Gläubigers besteht?

Stell dir vor, ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter besteht, doch der Gläubiger trägt eine Mitverschulden an dem Schaden des Dritten. Wie wirkt sich das aus?

Die herrschende Meinung geht davon aus, dass ein Mitverschulden des Gläubigers dem Dritten angerechnet wird. Dem ist zuzustimmen, da der Dritte keine weitergehenden Ansprüche gegen den Schuldner haben soll als der Gläubiger selbst. Diese Wertung folgt aus dem Rechtsgedanken des § 334 BGB: Die vertraglichen Schutzwirkungen erstrecken sich zwar auf den Dritten, doch das darf nicht dazu führen, dass ihm Ansprüche zustehen, die über das hinausgehen, was der Gläubiger selbst geltend machen könnte.

Trotzdem bleiben etwaige eigene deliktische Ansprüche des Dritten unberührt. Das heißt, wenn der Schuldner auch aus unerlaubter Handlung gegenüber dem Dritten haftet, kann der Dritte ihn dafür unabhängig vom vertraglichen Mitverschulden des Gläubigers belangen.

Kurz gesagt: Dem Dritten wird beim Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter das Mitverschulden des Gläubigers angerechnet, aber das betrifft nicht seine eigenen deliktischen Ansprüche.

Mitverschulden des Gläubigers

- h.M.: Mitverschulden des Gläubigers wird Drittem angerechnet

- Rechtsgedanke des § 334 BGB: Dritter soll ggü. Schuldner keine weitergehenden Ansprüche haben als Gläubiger

- Etwaige eigene deliktische Ansprüche des Dritten bleiben aber unberührt

Teste dein Wissen

Vater V schenkt seiner Tochter T ein Sparbuch und schließt dafür bei Bank B einen Sparvertrag zu ihren Gunsten ab. Welche Aussagen sind richtig?

Könnte dich auch interessieren

Deine Lernplattform für mehr Verständnis im Jurastudium

4.9 von 5 Sternen aus 60+ Google-Bewertungen

Erlebe eine neue Lernerfahrung mit kompakten, verlinkten Inhalten in einer interaktiven Plattform.

Das sagen unsere Nutzer

Die Struktur, das Design und der Inhalt der App sind hervorragend. Während meiner Recherche habe ich viele juristische Seiten besucht und sogar einen Kurs bei Jura Academy absolviert. Ehrlich gesagt gefällt mir deine Seite am besten.

Ziad T.

Jurastudent